Q������Ɖh�{���l���Ȃ���H�����Ƃ��Ă��܂����A�T�v�������g�͕K�v�ł����H

A������Ƃ����H�����Ƃ��Ă���ΕK�������T�v�������g�Ƃ����͕̂K�v�ł͂���܂���B

�������A���̐l�̐����K���A���邢�͌���̗l�X�Ȑ����`���̉e���ŁA�S�Ẳh�{�f���܂�ׂ�Ȃ��Ƃ�Ƃ����͓̂���̂ŁA�T�v�������g�ŕ₤�K�v������Ǝv���܂��B

�����h�{�����ɂ��ƁA�J���V�E���͈����600mg�Ƃ�Ɨǂ��ƌ����Ă��܂����A�����ł���R�b�v��R�t�������ޕK�v������A�r�^�~���`�́A�����600�ʂ��K�v�ł����A����͏����߂̃s�[�}����10���ɑ������܂��B

���ʂ̐H�������l�����ꍇ�A�Ȃ��Ȃ�����ƌ����܂��B

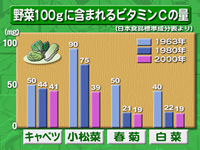

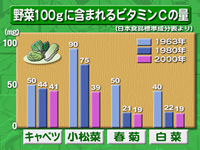

�i�}�P�j�����Ă��������B����̓L���x�c�A�����A�t�e�A���Ɋ܂܂��r�^�~���b�̗ʂ̕ω������������̂ł��B

�L���x�c�Ȃǂ�1963�N��2000�N���ׂĂ݂Ă����܂�ω��͂���܂��A�����A�t�e�A���͍������I�n�͔|����n�E�X�͔|�ɂȂ�����A�i�킪������x�ς�����肵���e���ŁA�r�^�~���b �̊ܗL�ʂ͌����Ă��Ă��܂��B

�����猒�N�Ȑl�ł��h�{�f���Ƃ�ɂ��������͏o�Ă���̂ŃT�v�������g�ŕ₤���Ƃ����ʓI�ł���Ƃ����܂����A�܂��͎����̐H���������������Ƃ���ł��B

�i�}�P�j�@�@�@���100���Ɋ܂܂��r�^�~���b�̗�

�@�@�@�@

�������A���̐l�̐����K���A���邢�͌���̗l�X�Ȑ����`���̉e���ŁA�S�Ẳh�{�f���܂�ׂ�Ȃ��Ƃ�Ƃ����͓̂���̂ŁA�T�v�������g�ŕ₤�K�v������Ǝv���܂��B

�����h�{�����ɂ��ƁA�J���V�E���͈����600mg�Ƃ�Ɨǂ��ƌ����Ă��܂����A�����ł���R�b�v��R�t�������ޕK�v������A�r�^�~���`�́A�����600�ʂ��K�v�ł����A����͏����߂̃s�[�}����10���ɑ������܂��B

���ʂ̐H�������l�����ꍇ�A�Ȃ��Ȃ�����ƌ����܂��B

�i�}�P�j�����Ă��������B����̓L���x�c�A�����A�t�e�A���Ɋ܂܂��r�^�~���b�̗ʂ̕ω������������̂ł��B

�L���x�c�Ȃǂ�1963�N��2000�N���ׂĂ݂Ă����܂�ω��͂���܂��A�����A�t�e�A���͍������I�n�͔|����n�E�X�͔|�ɂȂ�����A�i�킪������x�ς�����肵���e���ŁA�r�^�~���b �̊ܗL�ʂ͌����Ă��Ă��܂��B

�����猒�N�Ȑl�ł��h�{�f���Ƃ�ɂ��������͏o�Ă���̂ŃT�v�������g�ŕ₤���Ƃ����ʓI�ł���Ƃ����܂����A�܂��͎����̐H���������������Ƃ���ł��B

�i�}�P�j�@�@�@���100���Ɋ܂܂��r�^�~���b�̗�

�@�@�@�@

�@

Q���₷���̂Ńr�^�~���a���听���̃T�v�������g���Q�`�R�N����ł��邪�A�͂�����Ƃ������ʂ����o�ł��Ȃ��B�ǂ̂��炢�Ō��ʂ��o��H

A�h�{�f�̎�ނɂ���Ăǂ̈ʈ�����ʂ��o�Ă���̂��Ƃ����͈̂Ⴂ�܂��B

�T�v�������g�͎����̐H�����ɍ��킹�ĕ⋋���邱�Ƃ���Ȃ̂ŁA�܂��͎����̐H��������U��Ԃ��Ă݂ĉ������B

�ǂ̈ʂƂ�Ɨǂ����Ƃ����ڈ��́A����ɕK�v�ȃr�^�~���̏��v�ʂƁA���ݎ������Ƃ��Ă���r�^�~���ʂ��r���āA�s�����Ă��镪�������Ƃ�悤�ɂ���Ɨǂ��ł��傤�B

�T�v�������g�Ȃǂɏ����Ă��鏊�v�ʂ́A���{�l������ɂƂ�Ɨǂ����낤�ƌ����Ă����ȃr�^�~���ƃ~�l�����̗ʂ����ɂ��ď����Ă��鐔�l�Ȃ̂ŁA���ʂ̐H�������Ă���l�ł���T�v�������g�ɏ�����Ă��鏊�v�ʁA���邢�͂��̔����̗ʂ��Ƃ�Ɨǂ��ł��傤�B

�܂��A�h�{�f�ɂ͋��e���������܂��B

�Ⴆ�r�^�~���`�̋��e����͂P��1500�ʂ��A�J���V�E����2500mg�A�S��40mg�ł����A�ۂ�߂��Ă�����ȏ�̌��ʂ͏o�Ȃ�������A���������ۂ��Ă��A�Ȃǂƈꏏ�ɑ̊O�֔r�o����Ă��܂�����A�̂ɒ~�ς��ꈫ�e����^����ꍇ������̂ŁA���e��������Ȃ���ۂ�܂��傤�B����������ɐH�������邱�Ƃ���ł��B

A�h�{�f�̎�ނɂ���Ăǂ̈ʈ�����ʂ��o�Ă���̂��Ƃ����͈̂Ⴂ�܂��B

�T�v�������g�͎����̐H�����ɍ��킹�ĕ⋋���邱�Ƃ���Ȃ̂ŁA�܂��͎����̐H��������U��Ԃ��Ă݂ĉ������B

�ǂ̈ʂƂ�Ɨǂ����Ƃ����ڈ��́A����ɕK�v�ȃr�^�~���̏��v�ʂƁA���ݎ������Ƃ��Ă���r�^�~���ʂ��r���āA�s�����Ă��镪�������Ƃ�悤�ɂ���Ɨǂ��ł��傤�B

�T�v�������g�Ȃǂɏ����Ă��鏊�v�ʂ́A���{�l������ɂƂ�Ɨǂ����낤�ƌ����Ă����ȃr�^�~���ƃ~�l�����̗ʂ����ɂ��ď����Ă��鐔�l�Ȃ̂ŁA���ʂ̐H�������Ă���l�ł���T�v�������g�ɏ�����Ă��鏊�v�ʁA���邢�͂��̔����̗ʂ��Ƃ�Ɨǂ��ł��傤�B

�܂��A�h�{�f�ɂ͋��e���������܂��B

�Ⴆ�r�^�~���`�̋��e����͂P��1500�ʂ��A�J���V�E����2500mg�A�S��40mg�ł����A�ۂ�߂��Ă�����ȏ�̌��ʂ͏o�Ȃ�������A���������ۂ��Ă��A�Ȃǂƈꏏ�ɑ̊O�֔r�o����Ă��܂�����A�̂ɒ~�ς��ꈫ�e����^����ꍇ������̂ŁA���e��������Ȃ���ۂ�܂��傤�B����������ɐH�������邱�Ƃ���ł��B

�@

Q���߂̌����ɗǂ��T�v�������g�́H

A�܂��́A���i�̐H���ɋC���g�����Ƃ���ł��B�H���̃|�C���g�Ƃ��ẮA�R����܂��B

A�܂��́A���i�̐H���ɋC���g�����Ƃ���ł��B�H���̃|�C���g�Ƃ��ẮA�R����܂��B

�@�����̐ۂ���ł��B�������̐l�A�܂��͍������̗\�h�����҂���l�́A�������T���Ȃ��Ă͂����܂��A�����̏��Ȃ��H���Ƃ����̂͂ǂ����Ă����C�Ȃ����̂ɂȂ��Ă��܂��܂��B�����������Ƃ��́A�|������`�Ȃǂ̎_����A���h�����g���Ɨǂ��ł��傤�B����ł����ɂł��Ȃ��Ƃ������́A����ی��p�H�i���g���Ɨǂ��ł��傤�B

�A�i�g���E���i�����j�̔r�������߂���ʂ̂���J���E���̐ۂ���ł��B�J���E���͈�ʂ̐l�̏ꍇ�A�P����2000mg�K�v�Ȃ̂ł����A�������\�h�̂��߂ɂ�3500mg�ʂ��K�v�Ȃ̂ŁA�������߂ɂƂ�悤�ɂ��܂��傤�B

�B�J���V�E���ƃ}�O�l�V�E���𑽂߂ɐۂ�Ƃ������Ƃł��B�����i�Ɩ�E�C���E�ʕ����������߂ɂƂ�Ɨǂ��ł��傤�B�����������H���ł̖��_�������s������ŁA�T�v�������g��ۂ�悤�ɂ��܂��傤�B�A���A�T�v�������g���Ƃ��Ă���A�K�����������\�h�ł���Ƃ����킯�ł͂���܂���B�T�v�������g�͖�̂悤�Ȍ��I�Ȍ��ʂ͂Ȃ��̂ŁA�����܂ō�������\�h�����i�̈���ƍl���ĉ������B

�܂��A�T�v�������g�̃p�b�P�[�W�̗��Ȃǂɂ͎戵����̒��ӂƂ���"���������Â̗\�h���Ă�����A�D�P�����͔D�P���Ă���\���̂�����y�ъ̕s�S�̕��͈�t�Ƃ����k�̏�A�ێ悵�Ă�������"�ȂǂƏ����Ă���܂����A����͖�ɓ����Ă��鐬���ƃT�v�������g�̐����̑��ݍ�p������\�����������肷�邩��ł��B

�X�ɁA�a�@�Ŗ����������Ă�����A�H�����w�����Ă���Ƃ��ɃT�v�������g���g�p����ƁA����t������H�����w���̌��������ς���Ă���ꍇ������܂��B

��t�ɑ��k���Ė�ł̎��Â�H�����ɂ��Ă�����x�l���Ă����K�v������Ǝv���܂��B

�X�ɁA�a�@�Ŗ����������Ă�����A�H�����w�����Ă���Ƃ��ɃT�v�������g���g�p����ƁA����t������H�����w���̌��������ς���Ă���ꍇ������܂��B

��t�ɑ��k���Ė�ł̎��Â�H�����ɂ��Ă�����x�l���Ă����K�v������Ǝv���܂��B

Q�_�C�G�b�g�ɗǂ��T�v�������g�́H

A���ڃ_�C�G�b�g�Ɍ��ʂ̂���悤�ȃT�v�������g�ł͂���܂��A�_�C�G�b�g�Ɋ֘A�������ʕی��p�H�i�͂���܂��B�Ⴆ�A"�R���X�e���[���� ���߂̕��ɓK����H�i"�A"�H��̌����̒������b��}����H�i"�A"�̎��b�����ɂ����H�i"�Ȃǂł��B�A���A�����������H�i���Ƃ��Ă���₹��Ƃ����킯�ł͂���܂���B

�_�C�G�b�g�̊�{�͐H���Ɖ^���ł��B�܂��͕��i�̐H�����l���āA���̂Ȃ��ŕs�����Ă���h�{�f�Ȃǂ�₤���߂ɃT�v�������g�����܂����p���Ă����Ηǂ��Ǝv���܂��B

�����āA�C��t�������̂́A�����ł��B����������ł���Ƃǂ����Ă������Ԃ��炾��ƐH�������Ă��܂������ł��B

���ɖ�̏ꍇ�A�����ԐH�����Ƃ�Ƃ������Ƃ́A�Q�钼�O�܂ŐH�������邱�ƂɂȂ���܂��B

�Q�钼�O�܂ŐH�����Ƃ�Ƃ������Ƃ́A���錴���ɂ��Ȃ�̂ŁA�C�����܂��傤�B

�_�C�G�b�g�̊�{�͐H���Ɖ^���ł��B�܂��͕��i�̐H�����l���āA���̂Ȃ��ŕs�����Ă���h�{�f�Ȃǂ�₤���߂ɃT�v�������g�����܂����p���Ă����Ηǂ��Ǝv���܂��B

�����āA�C��t�������̂́A�����ł��B����������ł���Ƃǂ����Ă������Ԃ��炾��ƐH�������Ă��܂������ł��B

���ɖ�̏ꍇ�A�����ԐH�����Ƃ�Ƃ������Ƃ́A�Q�钼�O�܂ŐH�������邱�ƂɂȂ���܂��B

�Q�钼�O�܂ŐH�����Ƃ�Ƃ������Ƃ́A���錴���ɂ��Ȃ�̂ŁA�C�����܂��傤�B

�@

Q�����x���Ⴂ�Ƃ���ꂽ�A�J���V�E���܂Ȃǂ̃T�v�������g���Ƃ��������ǂ��H

A�����x���Ⴂ�̂ł���A�܂��͋����Ȃǂ̓����i����J���V�E����ۂ邱�Ƃ���ł����A�������������̂ŕ⋋������Ȃ��ꍇ�́A�J���V�E�����听���Ƃ���T�v�������g���g�����Ƃ͌��ʂ�����Ǝv���܂��B

�܂��A�J���V�E���������Ƃ��Ă��A������z�����邱�Ƃ͂Ȃ��Ȃ�����̂ŁA�J���V�E���̋z�����������Ă����r�^�~���c���ꏏ�ɐۂ邱�Ƃ������߂��܂��B

�A���A�J���V�E���͐ۂ肷�����ǂ��Ȃ��̂ŁA�p�b�P�[�W�ɏ����Ă���ʂ�����Ĉ��݂܂��傤�B

A�����x���Ⴂ�̂ł���A�܂��͋����Ȃǂ̓����i����J���V�E����ۂ邱�Ƃ���ł����A�������������̂ŕ⋋������Ȃ��ꍇ�́A�J���V�E�����听���Ƃ���T�v�������g���g�����Ƃ͌��ʂ�����Ǝv���܂��B

�܂��A�J���V�E���������Ƃ��Ă��A������z�����邱�Ƃ͂Ȃ��Ȃ�����̂ŁA�J���V�E���̋z�����������Ă����r�^�~���c���ꏏ�ɐۂ邱�Ƃ������߂��܂��B

�A���A�J���V�E���͐ۂ肷�����ǂ��Ȃ��̂ŁA�p�b�P�[�W�ɏ����Ă���ʂ�����Ĉ��݂܂��傤�B

�@

Q�T�v�������g�̓Y�������S�z�����A�q�ǂ��ɗ^���Ă����v�H

A�Y�����̐S�z�͂���܂���B

�T�v�������g�Ɏg���Ă��鐬���́A�����J���Ȃň��S�����m���߂�ꂽ���̂��g���Ă���̂ŁA�Y�����ɂ��Ă̐S�z�͂���܂���B

�R���炢�܂ł̓T�v�������g�͗��p���Ȃ��ŕ��ʂ̐H��������^���������ǂ��ł��傤�B

�q�ǂ��ɃT�v�������g��^����ꍇ�́A��l�p�T�v�������g�����̂܂ܗ^����ƁA�g�̂̏������q���ɂ͕��S�ɂȂ�ꍇ�����邽�߁A�q����p�̂��̂�A���ʂ���������Ȃǂ��A��t�ɑ��k���܂��傤�B

A�Y�����̐S�z�͂���܂���B

�T�v�������g�Ɏg���Ă��鐬���́A�����J���Ȃň��S�����m���߂�ꂽ���̂��g���Ă���̂ŁA�Y�����ɂ��Ă̐S�z�͂���܂���B

�R���炢�܂ł̓T�v�������g�͗��p���Ȃ��ŕ��ʂ̐H��������^���������ǂ��ł��傤�B

�q�ǂ��ɃT�v�������g��^����ꍇ�́A��l�p�T�v�������g�����̂܂ܗ^����ƁA�g�̂̏������q���ɂ͕��S�ɂȂ�ꍇ�����邽�߁A�q����p�̂��̂�A���ʂ���������Ȃǂ��A��t�ɑ��k���܂��傤�B

�@

Q�r�^�~���E�~�l�����̏��ȂƂ���́H

A�r�^�~����~�l������₤�K�v�����邩�A���邢�͂ǂ̉h�{�f��I�ׂΗǂ����́A������̐H�����Ǝ��o�Ǐ��2�̓_���画�f���܂��B������̐H������U��Ԃ��āA�h�{�̉ߕs�����`�F�b�N���܂��傤�B

�܂��A�r�^�~���E�~�l�������s������Ɓu��������݁A�������A�畆�┯�̏�Ԃ������Ȃ�A��J���v�ȂǁA�s�������h�{�����̎�ނɂ���āA���܂��܂ȏǏ����邱�Ƃ�����܂��B�ŋ߂̎��o�Ǐ�A�h�{�̉ߕs�����l���邱�Ƃ��K�v�ł��B

�܂��A�r�^�~���E�~�l�������s������Ɓu��������݁A�������A�畆�┯�̏�Ԃ������Ȃ�A��J���v�ȂǁA�s�������h�{�����̎�ނɂ���āA���܂��܂ȏǏ����邱�Ƃ�����܂��B�ŋ߂̎��o�Ǐ�A�h�{�̉ߕs�����l���邱�Ƃ��K�v�ł��B

�r�^�~����~�l�������ԁA�ߏ�ɐۂ葱����ƁA�̂ɂ��낢��ȕ��Q���o�邱�Ƃ�����܂��B���Ɏ��n���̃r�^�~���`�A�c�́A�̓��̎��b�g�D�ɒ~�ς��ĉߏ�ǂ����������Ƃ�����܂��B

�r�^�~���`���Ƃ肷����ƁA�u���ɁA�����f�v�Ȃǂ̋}���Ǐ��u�H�~�s�U�A�E�сv�Ȃǂ̖����Ǐ�����\��������܂��B

�r�^�~���c�̏ꍇ�́u�S�g����ӊ��A�����f�A�H�~�s�U�A�ݒ���Q�v�Ȃǂł��B�܂��A�J���V�E����S�Ȃǂ̃~�l�������A�Ƃ肷����Ɖߏ�ǂ��������\��������܂��B

���i�̃p�b�P�[�W�ɏ����Ă���u�g�p�ʁv��u�g�p�@�v�����܂��傤�B

�r�^�~���`���Ƃ肷����ƁA�u���ɁA�����f�v�Ȃǂ̋}���Ǐ��u�H�~�s�U�A�E�сv�Ȃǂ̖����Ǐ�����\��������܂��B

�r�^�~���c�̏ꍇ�́u�S�g����ӊ��A�����f�A�H�~�s�U�A�ݒ���Q�v�Ȃǂł��B�܂��A�J���V�E����S�Ȃǂ̃~�l�������A�Ƃ肷����Ɖߏ�ǂ��������\��������܂��B

���i�̃p�b�P�[�W�ɏ����Ă���u�g�p�ʁv��u�g�p�@�v�����܂��傤�B

�@

���~�l�����ߏ�ǂ̏Ǐ�

�J���V�E�� �@ �F�@�i�t���E�A�H�j���A�H�~�s�U�Ȃ�

�S �@�@�@�@�@�@�@�F �@�q�f�Ȃ�

���@�@ �� �@ �@ �F �@�n���A���M�A���S�Ȃ�

�� �@�@�@�@�@ �@ �F�@ �n�������t�Ȃ�

�}�O�l�V�E�� �F �@�ጌ���Ȃ�

Q��t���珈�����ꂽ�r�^�~���b��d�ɂ́u���i�v�ƋL�ڂ���Ă��܂����A�T�v�������g�̃r�^�~���b��d�ɂ́A�u�h�{�@�\�H�i�v�ƋL�ڂ���Ă��܂��B�����̈Ⴂ������̂ł��傤���H

A���i�̂b��d�͎�ɉ��w�I�ɍ������Ăł��������ŁA�T�v�������g�̂b��d�͐H�i�R���̐����������B

�h�{��₤�ړI�ł̓T�v�������g���g���܂��B���i�̃r�^�~���܂́A����A�a�C���Â��ړI�̂��߁A��t���������܂��B

�h�{��₤�ړI�ł̓T�v�������g���g���܂��B���i�̃r�^�~���܂́A����A�a�C���Â��ړI�̂��߁A��t���������܂��B